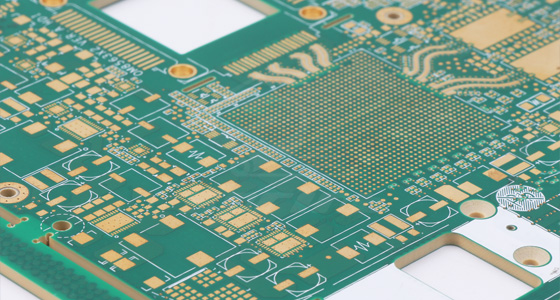

在PCB的设计与应用中,层数是衡量其复杂度和性能的核心指标之一。从简单的消费电子到复杂的服务器主板、航空航天电路板,层数从1层到上百层不等。对于工程师、采购人员或维修人员而言,准确判断PCB层数不仅是理解其设计架构的基础,更是进行可靠性分析、成本评估和故障排查的关键。本文将全面解析PCB层数的识别方法、常见类型及设计要点。

PCB层数是指电路板中包含的导电层数量,包括信号层、电源层和地层。

单面板(1层):仅有一面布有导电线路,通过过孔实现元件引脚连接,结构简单、成本低,但布线空间受限,仅适用于简单电路(如遥控器电路板)。

双面板(2层):正反两面均有导电线路,通过过孔贯通连接,可实现简单的交叉布线,广泛应用于低端消费电子(如耳机电路板)。

多层板(≥4层):由多个信号层、电源层和地层交替堆叠而成,层间通过盲孔/埋孔/通孔连接,适用于高速、高密度电路(如手机主板、服务器背板)。常见层数有4层、6层、8层,高端产品可达20层以上,如航天级PCB。

PCB的层数与其应用场景的复杂度密切相关。1-2层板主要用于简单消费电子和家电控制板,这类产品对布线密度和信号完整性要求较低,无内层电源/地层,依赖外部元件布局实现抗干扰;4-8层板常见于手机、笔记本电脑主板等中等复杂度设备,通常包含1-2对电源/地层,信号层与地层紧邻以降低电磁干扰,满足高速信号传输需求;10-16层板多用于服务器主板、工业控制板等高端场景,需通过多层电源/地层分区供电,并在内层设置高速信号专层,以应对复杂的电源管理和高频信号传输挑战;20层以上的超多层板则应用于航空航天设备、超级计算机等极端环境,其结构包含复杂电源网络、嵌入式无源元件,且层间阻抗需精准控制,以确保在高频、高可靠性场景下的稳定运行。

单/双面板仅含通孔(贯通电路板正反两面),无盲孔(仅连接表层与内层)或埋孔(连接内层之间);多层板中,4层板常见“通孔+盲孔”组合,盲孔开口多位于电路板边缘(如手机主板边缘的微型盲孔),而6层以上板可能包含埋孔(孔壁无铜,仅内层连接),需通过电路板截面观察。例如,某6层板截面可见外层通孔贯穿至第3层,第4-6层则通过埋孔连接,形成“通孔+埋孔”混合结构。

单/双面板厚度通常≤1.0mm,由基板+单面/双面铜箔组成,无明显层间介质层;多层板厚度≥1.2mm,通过边缘可观察到交替的铜箔层与介质层(如FR-4基板呈淡黄色,半固化片呈透明状),例如8层板边缘可见4层铜箔(信号层+电源层+地层+信号层)与3层介质层交替堆叠。

部分厂商会在PCB边缘丝印层标注层数信息,如“4L”“6Layer”或“12L”;高端PCB可能标注层叠结构,如“Sig1/GND/PWR/Sig2”表示4层板结构(信号层1/地层/电源层/信号层2)。

单/双面板中,同一网络的线路仅通过通孔连接正反两面,不同层线路之间不导通(除过孔外);多层板的内层电源/地层通常为整片铜箔,用万用表测量不同区域的同属性焊盘,若均导通则说明存在内层地层。

多层板因层间介质和铜箔厚度不同,阻抗值呈现规律性变化。例如,4层板的微带线阻抗(表层信号层)与带状线阻抗(内层信号层)差异显著,可通过TDR波形判断信号层数量。

使用精密切片机将PCB切割出横截面,通过光学显微镜观察铜箔层数及层间结构。例如,6层板切片可见3层信号层(表层、中间两层)、2层电源层、1层地层,层间由半固化片粘结。需注意切片位置应避开元件密集区域,选择边缘或空旷区域以避免误判。

通过化学试剂逐步剥离PCB表层阻焊层和铜箔,逐层观察线路分布。此方法适用于确认内层是否存在多余地层或电源层,但会破坏电路板,仅用于失效分析场景。

准确判断PCB层数不仅是对物理结构的认知,更是对其电气性能、可靠性和成本的综合评估。对于工程师,需在前期根据信号频率、功率需求和成本目标规划层数,避免“层数过剩”或“性能不足”;对于使用者,通过观察过孔类型、测量厚度和分析丝印等方法,可快速判断PCB的复杂度与应用场景。随着电子设备向小型化、高频化发展,多层PCB将呈现“层数更多、层厚更薄、精度更高”的趋势,而激光加工、半固化片薄型化等工艺的进步,将持续突破层数与性能的极限。

上一篇:PCB耐高温是多少

下一篇:hdi板怎么定义几阶

2025-04-27

2025-04-27

2025-04-27

2025-04-27

2025-04-27

2025-04-25

相关新闻